Una guida pratica all’intersezionalità redatta dalle Nazioni Unite

L’ Intersectionality Resource Guide and Toolkit è un documento redatto da UN Women - l’agenzia delle Nazioni Unite dedicata alla parità di genere e all’empowerment femminile - in collaborazione con United Nations Partnership on the Rights of Persons with Disabilities (UNPRPD). La guida è finalizzata ad aiutare le organizzazioni e i singoli professionisti ad introdurre l’intersezionalità nelle politiche (come strumento per perfezionare lo sguardo sulle persone marginalizzate) e nei programmi (per integrare i processi di progettazione, implementazione e valutazione).

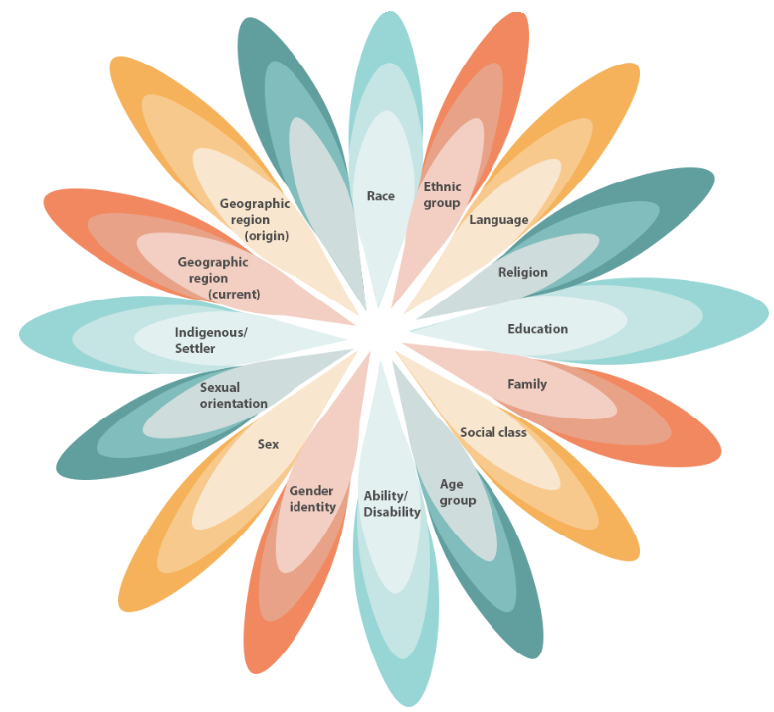

Come noto, con il termine intersezionalità ci si riferisce a un approccio analitico e teorico che considera come diverse identità sociali e categorie di appartenenza (es. genere, etnia, classe sociale, disabilità, orientamento sessuale, età, religione) si combinano e interagiscono tra loro per produrre esperienze specifiche di vantaggio, svantaggio o discriminazione. Coniato originariamente da Kimberlé Crenshaw nel 1989, il concetto nacque per mostrare come le donne nere negli Stati Uniti fossero spesso escluse dalle tutele legali e dai discorsi femministi e antirazzisti, poiché le politiche e le leggi antidiscriminatorie tendevano a considerare genere e razza separatamente. Da allora l’intersezionalità è divenuta una lente analitica che, a partire dal diritto, è divenuta centrale in molteplici campi quali la politica pubblica, la sociologia e gli studi sulle disuguaglianze.

Una delle critiche più diffuse mosse a questo fortunato concetto riguarda la difficoltà di tradurre la complessità teorica in strumenti di analisi empirica. In questa direzione, il documento redatto dalle Nazioni Unite mira a colmare il divario tra teoria e pratiche operative, ancorando le lenti intersezionali agli interventi necessari per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030. La finalità, in altre parole, è che gli interventi valorizzino il pluralismo per davvero e consentano, come previsto dall’Agenda 2030, che “nessuno sia lasciato indietro” (Leave No One Behind).

Il taglio pratico è adattabile alle esigenze di ogni gruppo di lavoro poiché suggerisce in modo concreto come creare spazi di riflessività nelle prassi operative e, al contempo, funge da guida per creare degli adattamenti, riorientando le politiche e i programmi affinché includano le identità intersezionali precedentemente nascoste o silenziate.

Il tentativo di “mettere a terra” un concetto nato e sviluppatosi in ambito accademico prende le mosse dall’individuazione di otto dimensioni da integrare in ogni fase di progettazione, implementazione e monitoraggio di politiche e programmi. L’elemento più interessante di questa sezione è dato dal fatto che per ognuna delle dimensioni sono proposte delle domande per stimolare l’adozione di nuove lenti per osservare le disuguaglianze. Tra le altre: “Chi è incluso o escluso da questo intervento? Quali identità intersezionali influenzano l’accesso alle risorse e al potere? Quali norme, pratiche o politiche mantengono queste disuguaglianze? Come le condizioni storiche, culturali o spaziali influiscono sulle esperienze delle persone coinvolte? In che modo la nostra organizzazione riproduce o contrasta tali dinamiche?

In relazione alla fase di analisi che precede ogni intervento, questi interrogativi stimolano la riflessività del gruppo di lavoro e invitano a favorire l’advocacy delle persone marginalizzate, coinvolgendole sin dalle prime fasi di programmazione , secondo il principio “nothing about us without us”. Segue la fase di implementazione in cui è necessario assicurare una partecipazione significativa e non simbolica dei gruppi marginalizzati, favorendo la flessibilità e la possibilità di adattamento dell’impianto adottato. Il documento suggerisce, infine, che anche il monitoraggio e la valutazione avvengano secondo logiche partecipative, misurando non solo il numero dei beneficiari ma le loro caratteristiche intersezionali e i cambiamenti in relazione ai rapporti di potere.

Per dare un’idea dell’approccio pragmatico della guida, tra i toolkit che la compongono si segnala il “Power Flower”, un’attività della durata di circa 2 ore, utile nelle prime fasi di costituzione di un gruppo di lavoro, rivolta a un massimo di 25 persone. Sotto la guida di un/a facilitatore/trice, ogni partecipante riflette sulle proprie identità multiple, su come si combinano con le relazioni di potere (privilegio, vantaggio, esclusione) e come influenzano il modo di “essere” e di “fare” in contesti professionali e di intervento. L’esercizio aiuta a focalizzare l’attenzione sul soggetto che interviene (chi sono io, quali posizioni occupo) prima di progettare interventi sugli altri: questo favorisce maggiore auto-consapevolezza e meno rischio di riprodurre esclusione. Anche grazie al linguaggio visuale, si favorisce il passaggio da una visione monolitica delle disuguaglianze a una visione molteplice delle identità, sia a livello intersezionale, sia di relazioni di potere. Infine, si favorisce la partecipazione attiva, il dialogo e il confronto aperto tra partecipanti, migliorando la qualità del progetto o della politica che seguirà.

(Focus a cura di Oriana Binik)

Bibliografia essenziale:

H. Al-Faham, A. M. Davis, R. Ernst, Intersectionality: From theory to practice, in Annual Review of Law and Social Science, n. 15(1)/2019, 247-265.

S. Cho, K. W. Crenshaw, L. McCall, Toward a field of intersectionality studies: Theory, applications, and praxis, in Signs: Journal of women in culture and society, n. 38(4)/2013, 785-810.

P. H. Collins, S. Bilge, Intersectionality, John Wiley & Sons, 2020.

K. Crenshaw, Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics, University of Chicago Legal Forum, 1989(1)/1989, 139–167.

K. Crenshaw, Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color, Stanford Law Review, 43(6)/1991, 1241–1299.

O. Hankivsky (ed.), An Intersectionality-Based Policy Analysis Framework, Vancouver: Institute for Intersectionality Research and Policy, Simon Fraser University, 2012.

O. Hankivsky (ed.), Intersectionality 101, Vancouver: Institute for Intersectionality Research and Policy, Simon Fraser University, 2014.